……………………………………………………………………

Ceilin Poggi, une voix chaleureuse et lumineuse

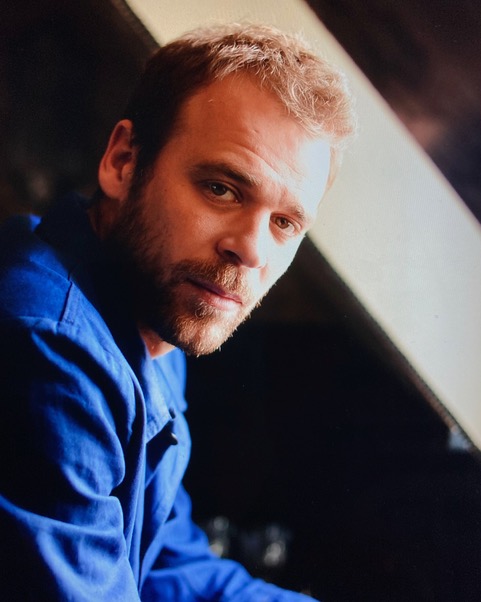

Ceilin Poggi est connue pour sa reprise du standard « Bewitched » de Richard Rodgers. Photo Larcher Félix

Ceilin Poggi, une voix chaleureuse et lumineuse

Ceilin Poggi est une chanteuse et interprète au parcours singulier, dont l’univers musical s’inscrit dans un entrelacs subtil de jazz, de ballades douces et de poésie sonore.

L’approche artistique de la chanteuse Ceilin Poggi, à la fois intimiste et raffinée, s’ancre dans une recherche constante d’authenticité et de nuance. Chez elle, chaque note, chaque inflexion vocale semble murmurée avec soin, portée par un souffle de délicatesse qui invite à l’écoute profonde.

Son style se distingue par une sensibilité rare, capable de transformer les silences en moments de respiration musicale. Loin des effets de virtuosité, elle privilégie l’émotion juste, l’harmonie feutrée, la connivence discrète entre la voix et les instruments. Cette esthétique immersive crée un univers sonore enveloppant, presque cinématographique, où la mélodie devient un espace de contemplation.

Ceilin Poggi s’est illustrée dans des projets artistiques qui reflètent cette exigence de douceur et d’intensité, notamment en collaboration avec le pianiste Thierry Eliez, figure reconnue du jazz français. Ensemble, ils ont donné naissance à plusieurs albums remarqués, parmi lesquels Balladines et Chansons Douces et Berceuses et Balladines Jazz, parus chez Didier Jeunesse.

Ces disques, à la croisée du jazz, de la chanson française et du répertoire enfantin revisité, sont porteurs d’un univers apaisant et poétique, pensé aussi bien pour les enfants que pour les adultes en quête de sérénité musicale. La voix caressante de Ceilin Poggi, conjuguée aux harmonies aériennes du piano de Thierry Eliez, y trace un chemin d’écoute où le rêve et la tendresse s’entrelacent.

Interprète inspirée, elle possède une voix à la fois chaleureuse et lumineuse, capable d’exprimer les moindres nuances d’un texte ou d’une mélodie. Sa reprise du standard Bewitched de Richard Rodgers, qu’elle revisite avec une pudeur sensible, illustre à merveille sa capacité à insuffler une âme nouvelle aux grandes pages du jazz vocal. Sans jamais forcer l’émotion, elle tisse un lien direct avec l’auditeur, nourri d’élégance, de retenue et d’intensité.

Mais Ceilin Poggi ne se limite pas à l’interprétation. Elle s’investit pleinement dans la création musicale sous toutes ses formes.

Ceilin Poggi collabore notamment avec le label Dood Music Record, où elle prend part à la direction artistique, à la stratégie digitale et à l’accompagnement de projets. Son implication dans les coulisses de la production lui permet de porter un regard global sur le processus créatif, depuis la genèse d’une œuvre jusqu’à sa diffusion. En cela, elle incarne une figure d’artiste complète, soucieuse de défendre le jazz dans toute sa richesse contemporaine et de contribuer activement à son rayonnement.

Curieuse et ouverte à l’expérimentation, Ceilin Poggi explore également des formats originaux qui dépassent le cadre traditionnel du concert. Elle a notamment conçu Balladines, un spectacle mêlant musique live et illustration en direct, coproduit par la Philharmonie de Paris et le Festi’Val de Marne. Ce concert dessiné, pensé comme un voyage sensoriel, croise le chant, le piano et l’univers graphique pour proposer une expérience immersive et accessible à tous, enfants comme adultes. Ce projet reflète parfaitement son désir de créer des passerelles entre les disciplines et d’élargir les formes de narration musicale.

Enfin, Ceilin Poggi attache une grande importance aux enjeux d’accessibilité et d’inclusion, en particulier à destination des publics en situation de handicap. Convaincue que la musique peut être un outil de lien social, elle œuvre à rendre ses projets accessibles et à faire entendre, à travers son art, des voix souvent laissées en marge. Son engagement dépasse ainsi le domaine artistique pour s’ancrer dans une démarche humaniste, où la création devient vectrice de sensibilisation, de dialogue et de transformation sociale.

Brahim Saci

Diasporadz.com

Le 3 mai 2025

www.youtube.com/watch?v=sKv87cfBntA&t=1s

……………………………………………………………

Lielie Sellier : « Virginia Woolf m’a transmis le goût de capter l’éphémère »

L’autrice Lielie Sellier revient dans cet entretien sur les inspirations qui nourrissent son travail, la construction de ses personnages et le message transmis à travers ses récits.

Son approche de l’écriture ainsi que son engagement dans l’éducation offrent une perspective intéressante sur le rôle de la littérature dans la transformation personnelle.

Diasporadz : Dans vos romans, vous explorez souvent des thèmes forts comme la résilience, la maltraitance et la quête de sens. Qu’est-ce qui vous inspire particulièrement dans ces sujets, et pourquoi les abordez-vous de manière aussi intime et émotive ?

Lielie Sellier : Parce que je les ai traversés. Il me semble que, même si certains s’en défendent, tout écrivain insère un fragment de son intimité dans ses textes. À travers mes récits, je cherche à dire que même les êtres cabossés peuvent retrouver la lumière. Parfois au détour d’une rencontre humaine, animale, d’une ruelle, d’un matin pluvieux, d’une journée ensoleillée… ou simplement en se reconnectant à la nature, en puisant au fond de soi la force de continuer.

Diasporadz : Dans Murmurations, les personnages de Mathias et Charlotte font face à des défis émotionnels et sociaux importants. Pouvez-vous nous parler de la manière dont vous avez développé leur relation et ce qu’elle représente pour vous ?

Lielie Sellier : Mathias est né d’un souvenir d’enfance. Dans le quartier où je vivais enfant, il y avait ce garçon — un peu plus âgé que moi, mis à l’écart à cause de sa différence physique, ce qu’on appelait alors un « bec de lièvre ». Nous partagions des goûters, des confidences, des courses effrénées. Il était d’une douceur incroyable, toujours digne malgré les moqueries. Après un déménagement, nous nous sommes perdus de vue, je ne l’ai jamais revu. J’ai souhaité lui rendre hommage.

Charlotte, elle, s’inspire d’un ancien compagnon, artiste, aujourd’hui disparu.

Ce qui m’intéressait, c’était de raconter l’histoire de deux êtres que tout oppose, et qui pourtant, par une forme de simplicité essentielle, parviennent à créer un lien indéfectible.

À travers eux, je parle de l’acceptation de l’autre, de la différence – un thème central dans mon écriture, d’autant plus nécessaire dans le monde actuel, en perpétuelle mutation.

Diasporadz : Vous avez évoqué l’importance de l’amitié et des liens humains pour guérir. Est-ce un message personnel que vous cherchez à transmettre à vos lecteurs à travers vos personnages ?

Lielie Sellier : C’est un message en filigrane, oui. Mais je préfère laisser chaque lecteur en faire sa propre lecture, selon les amitiés qu’il a connues, les blessures qu’il porte. Chacun reconnaît ou non ces liens dans les pages, à son propre rythme.

Diasporadz : Votre écriture allie simplicité et profondeur. Comment parvenez-vous à trouver cet équilibre, et est-ce un style qui vous est venu naturellement ou avez-vous dû travailler pour l’atteindre ?

Lielie Sellier : C’est un style qui m’est naturel. Je crois que la simplicité, quand elle est sincère, peut toucher profondément. L’émotion, l’humanité passent souvent par des mots justes, pas forcément par des effets de style.

Diasporadz : Vous puisez votre inspiration dans des auteurs comme Virginia Woolf et Raymond Carver. Quel est l’impact de ces influences sur votre propre écriture et comment les intégrer-vous dans vos récits ?

Lielie Sellier : Virginia Woolf m’a transmis le goût de capter l’éphémère, les sensations du temps qui passe, des saisons qui glissent. Carver, lui, m’a appris à scruter les failles, à rendre visible la vulnérabilité des êtres. Dans mes textes, ces influences se mêlent au souffle de mes propres émotions.

Diasporadz : En plus de votre carrière d’écrivaine, vous vous impliquez dans des ateliers d’écriture et des interventions scolaires. Quel rôle attribuez-vous à la littérature dans l’éducation et la transformation personnelle, en particulier auprès des jeunes générations ?

Lielie Sellier : La littérature est un passage, un pont entre soi et les autres, entre les mondes. Elle permet l’empathie, la découverte, l’éveil. Elle ouvre des espaces de dialogue, de questionnement, parfois de consolation. Pour les jeunes, elle peut être ce miroir qui rassure, ce tremplin qui libère.

Diasporadz : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?

Lielie Sellier : Mon dernier roman Dédales Intimes poursuit sa route, à la rencontre de ses lecteurs. Je prépare la publication d’un recueil de poèmes illustré de mes collages, Le grain du temps : chaque poème y dialogue avec une image, pour une expérience sensorielle entre mots et matières.

Un nouveau roman dort dans un dossier de mon ordinateur… Il attend que je le relise à nouveau avec un œil neuf.

Côté collages : je participerai à deux expositions collectives, The Collage Temple les 10 et 11 mai à Manzana, en Italie, et Fils et Feuilles du 30 mai au 7 juin 2025 à la Galerie Étienne de Causant à Paris 75006.

Diasporadz : Un dernier mot peut-être ?

Lielie Sellier : Je laisserai la parole à Jean de La Fontaine :

« On rencontre sa destinée souvent par les chemins qu’on prend pour l’éviter. »

Entretien réalisé par Brahim Saci

Le site de l’artiste Lielie Sellier : www.lieliesellierauteure.com

Voir aussi : www.womenunitedartmovement.com/artistdirectory/lielie-sellier

Le 02 mai 2025

diasporadz.com

……………………………………………………………………………..

Lielie Sellier : la littérature comme espace de réconfort et de réparation

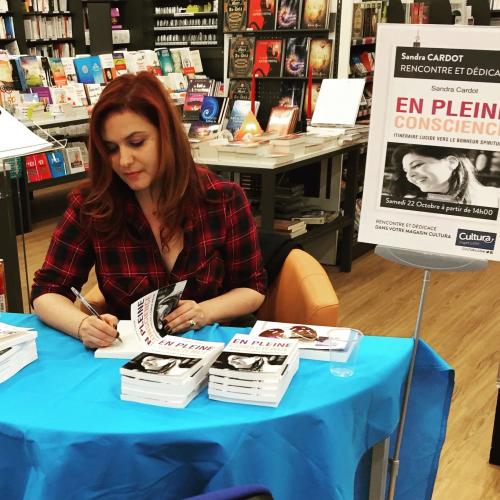

L’autrice Lielie Sellier aborde des thématiques poignantes telles que la résilience, la quête de sens et l’introspection. Photo DR

Lielie Sellier : la littérature comme espace de réconfort et de réparation

Lielie Sellier est une autrice française contemporaine qui se distingue par sa plume délicate et son approche émotive des réalités humaines.

À travers ses récits, l’autrice Lielie Sellier aborde des thématiques poignantes telles que la résilience, la quête de sens et l’introspection, tout en tissant des liens intimes entre ses personnages et ses lecteurs. Son écriture s’attache à traiter des sujets parfois complexes ou douloureux, tout en laissant une place importante à l’espoir et à la réconciliation.

Parmi ses œuvres les plus marquantes, le roman Murmurations s’impose comme un véritable chef-d’œuvre. Ce livre raconte l’histoire de Mathias, un jeune garçon confronté à des violences familiales et à l’isolement provoqué par le harcèlement scolaire, ainsi que celle de Charlotte, une nouvelle arrivante dans son village. Leur rencontre devient un phare dans un quotidien sombre pour Mathias. Charlotte incarne un refuge et une figure d’espoir, offrant une lueur de solidarité et de lumière dans un monde difficile. À travers cette histoire, Lielie Sellier aborde des thèmes universels comme la douleur des blessures invisibles, l’importance des liens humains pour guérir et la redécouverte de soi grâce à l’amitié. Son écriture, empreinte de sensibilité, permet de traiter des sujets lourds comme la maltraitance ou l’exclusion sociale avec une justesse remarquable.

Un autre récit significatif dans son répertoire, « Rejoins-nous », adopte une approche plus réaliste tout en préservant cette touche d’espoir qui définit l’ensemble de son œuvre. Ce livre, inspiré de faits réels, met en lumière les luttes intérieures de personnages authentiques et fragiles, qui se battent pour se reconstruire malgré les épreuves de la vie. Lielie Sellier y déploie un talent exceptionnel pour peindre des portraits psychologiques détaillés et touchants, capturant l’essence de l’expérience humaine dans toute sa complexité, entre contradictions et aspirations.

Simplicité et sophistication

Ce qui distingue particulièrement l’autrice Lielie Sellier, en plus de ses intrigues captivantes, c’est son style d’écriture unique. Elle allie simplicité et sophistication, rendant ses récits à la fois accessibles et enrichissants. Elle excelle dans la création d’ambiances immersives et de dialogues sincères qui ancrent le lecteur dans le quotidien de ses personnages. Son langage, fluide et à la fois direct et poétique, s’adapte à merveille aux émotions qu’elle souhaite transmettre, conférant à ses récits une dimension introspective et universelle. Ses personnages ne sont pas de simples personnages de fiction ; ils sont des miroirs dans lesquels les lecteurs se reconnaissent, peu importe leur âge ou leurs expériences personnelles.

Publié en septembre 2024 aux éditions 5 Sens, Dédales intimes est le dernier roman de Lielie Sellier. Ce récit captivant, à la croisée du thriller psychologique et du fantastique, tisse avec finesse une intrigue où l’enquête criminelle se mêle à des éléments surnaturels. À travers cette histoire troublante et poignante, l’autrice explore les liens mystérieux qui unissent les vivants aux disparus, tout en questionnant la mémoire, le deuil et la présence invisible de ceux que l’on croit perdus.

Lielie Sellier trouve son inspiration dans la nature, les relations humaines et les œuvres littéraires de figures majeures telles que Virginia Woolf et Raymond Carver. Cette combinaison d’influences enrichit son univers littéraire et lui permet de naviguer habilement entre différents genres et tonalités, tout en conservant une identité littéraire propre. Elle considère la littérature comme un espace de réconfort, de questionnement et de réparation, et invite à réfléchir sur la manière dont nous nous reconnectons à nous-mêmes, aux autres et au monde qui nous entoure.

Au cœur de son écriture réside la résilience, cette capacité humaine à transformer les épreuves en forces. Ses personnages, souvent marqués par des traumatismes, trouvent en eux-mêmes une force insoupçonnée pour se relever grâce à des rencontres, des amitiés ou des gestes d’amour, même discrets. Lielie Sellier illustre ces parcours de renaissance, bien que semés d’embûches, ce qui donne à ses récits une dimension profondément humaine et universelle.

Outre la fiction, Lielie Sellier s’engage également dans des activités qui élargissent son impact littéraire, telles que des ateliers d’écriture ou des interventions en milieu scolaire. Elle y partage son amour des mots et encourage les jeunes à s’exprimer, contribuant ainsi à faire de la littérature un outil de transmission et de transformation.

En somme, Lielie Sellier s’impose comme une voix incontournable dans la littérature contemporaine. Sa capacité à explorer les méandres de l’âme humaine, tout en abordant des thématiques sociales sensibles, lui permet de marquer durablement ses lecteurs. Ses récits ne se contentent pas de raconter des histoires, mais résonnent profondément, interrogeant et apaisant à la fois. Alors que son œuvre continue de se développer, elle promet de laisser une empreinte significative dans le cœur de ceux qui prennent le temps de s’y plonger.

Brahim Saci

Diasporadz.com

Le 01 mai 2025

…………………………………………………………………………….

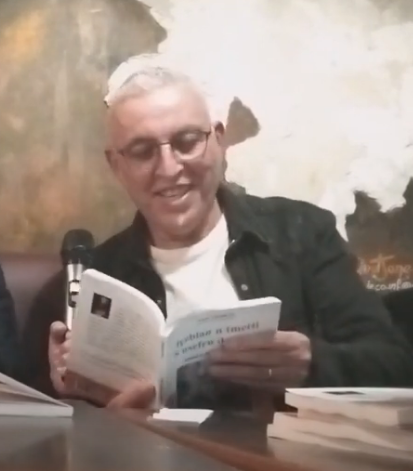

Ahmed Amzal : un répertoire riche en couleurs

Le chanteur kabyle Ahmed Amzal est très apprécié dans les milieux de l’émigration. Photo DR

Ahmed Amzal : un répertoire riche en couleurs

Ahmed Amzal est un chanteur kabyle originaire du village de Djebla, niché dans la région d’Aït Ksila, en Kabylie maritime, en Algérie. Ce village, perché au-dessus de la mer et reconnu pour sa beauté naturelle, a fortement influencé sa sensibilité artistique.

Artiste discret et humble, le chanteur kabyle Ahmed Amzal est admiré pour l’excellence de ses compositions, qui touchent profondément son public.

Son inspiration provient des paysages, des traditions et des émotions de sa région natale. Sa musique, profondément authentique, reflète les valeurs kabyles tout en explorant des thèmes universels comme l’amour, l’exil et la vie en société. Sa voix, souvent décrite comme apaisante et envoûtante, dégage une intensité émotionnelle qui marque durablement ses auditeurs.

Bien qu’il ait commencé à composer et chanter dès l’adolescence, Ahmed Amzal a dû jongler avec ses responsabilités quotidiennes dans un contexte où la carrière musicale n’était pas toujours valorisée. C’est pendant son exil qu’il s’est pleinement consacré à sa vocation artistique, faisant de la musique un moyen d’exprimer ses émotions et ses pensées.

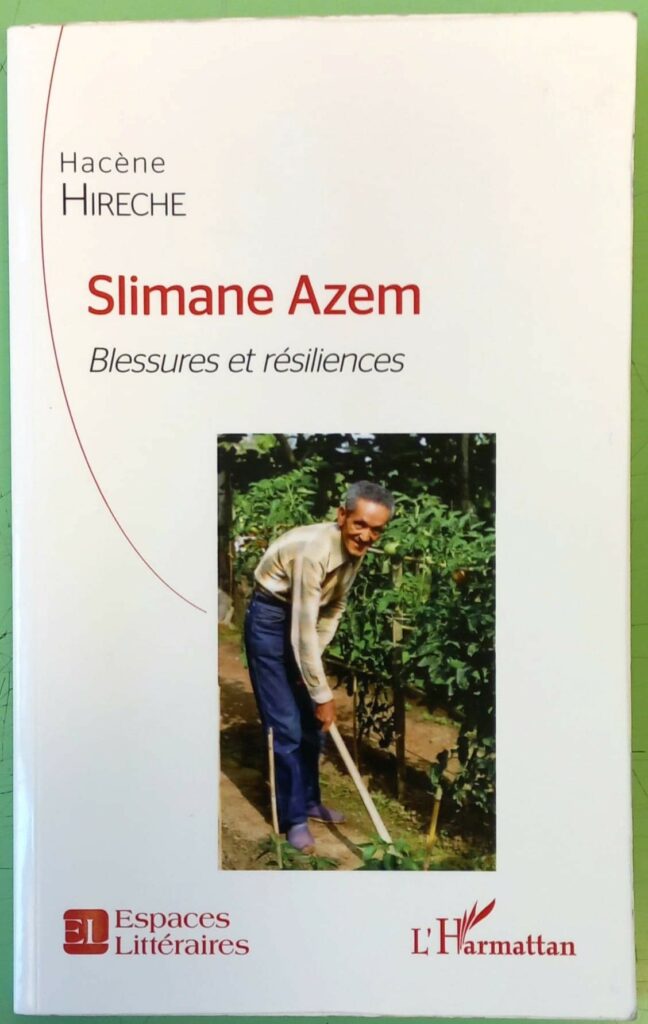

Il a su créer un style distinctif, s’inspirant de grandes figures de la musique kabyle qui ont su marier tradition et modernité tout en véhiculant des messages puissants. Parmi ses influences figurent Mouhoub Ali, Slimane Azem, Lounès Matoub et Idir, qui ont enrichi son répertoire avec une poésie et une profondeur mémorable. Ces artistes lui ont transmis le goût d’une musique porteuse de mémoire et d’identité, tout en lui permettant d’affirmer sa propre sensibilité.

Ce qui rend Ahmed Amzal unique, c’est son attachement à l’authenticité et à la sincérité dans sa démarche artistique. Ses chansons, empreintes de poésie, expriment à la fois son vécu et les valeurs qu’il chérit. Malgré de rares apparitions sur scène, il reste profondément actif, livrant des créations musicales qui allient harmonie et émotion.

L’univers d’Ahmed Amzal célèbre la culture kabyle et la richesse de la vie, il transmet un message d’élévation et de connexion humaine. Son œuvre, bien que discrète, est largement saluée pour sa capacité à évoquer des émotions universelles et intemporelles.

L’influence d’Ahmed Amzal sur la musique kabyle et la culture amazighe est incontestable. Il contribue à préserver et à transmettre cette culture riche, souvent mise à l’écart. Ses chansons, marquées par leur sincérité et leur profondeur poétique, mettent en lumière les traditions et les valeurs de son peuple. En explorant des thématiques universelles comme l’amour, l’exil, il renforce une identité culturelle précieuse et vivante.

Apprécié pour son authenticité, il établit un lien fort avec son public, grâce à des compositions enracinées dans les traditions kabyles. Sa voix, à la fois apaisante et intense, inspire profondément et continue de fédérer les générations.

Pour la diaspora kabyle, notamment les exilés en France, sa musique agit comme un ancrage identitaire et un espace de réconfort face aux défis de la vie loin de la terre natale. En reliant les générations, Ahmed Amzal incarne une figure culturelle emblématique et intemporelle.

Son héritage repose sur sa capacité à enrichir la musique kabyle en restant fidèle à ses racines tout en l’ouvrant au monde. Sa quête artistique sincère a laissé une empreinte indélébile, garantissant à la musique kabyle une résonance qui transcende les époques.

Brahim Saci

Diasporadz.com

Le 29 avril 2025

……………………………………………………………………………

Adeline Baldacchino : « J’ai confiance dans le pouvoir salvateur des œuvres»

Adeline Baldacchino a construit une œuvre riche et diversifiée, qui reflète ses multiples facettes d’écrivaine, poétesse, essayiste et penseuse engagée. Adeline Baldacchino est avant tout une poétesse dont les œuvres célèbrent l’éveil émotionnel et philosophique, « 33 poèmes composés dans le noir (pour jouer avec la lumière) » (2015), ce recueil publié aux Éditions Rhubarbe, joue avec les paradoxes du noir et de la lumière, explorant la manière dont la poésie peut illuminer les instants sombres.

« 13 poèmes composés le matin (pour traverser l’hiver) » chez Rhubarbe, ce recueil dédié à sa mère révèle une approche tendre de la poésie, avec des thèmes universels comme la résilience et l’amour.

Ses recueils expriment un dialogue constant entre les forces opposées, ombre et lumière, douleur et espoir. Sa poésie

interroge le sens de l’existence à travers des images évocatrices.

Dans ses essais, Adeline Baldacchino mêle critique sociale et exploration philosophique. « La Ferme des énarques » (2015, Michalon), inspiré de l’œuvre satirique de George Orwell,

« Notre insatiable désir de magie » (Le Passeur Éditeur), Adeline Baldacchino propose une critique des institutions et de la société contemporaine, tout en appelant à une révolution de la pensée et de l’action, elle remet en question les structures de pouvoir et plaide pour davantage de créativité et d’imaginaire dans la sphère publique, une quête de sens face à un monde souvent dominé par le pragmatisme, en appelant à une réintroduction de la magie et de l’authenticité dans nos vies.

Adeline Baldacchino explore également des vies qui ont marqué l’histoire et la culture, « Le Feu la Flamme » (2013, Michalon), une biographie poétique de Max-Pol Fouchet qui met en lumière son engagement humaniste et sa passion pour l’art et la culture.

« Celui qui disait non » (2018, Fayard), un roman poignant, elle explore le courage individuel à travers l’histoire d’August Landmesser, l’homme qui refusa de faire le salut nazi en 1936. Ce roman, largement salué, a remporté le prix Mottart de l’Académie française, ainsi que le prix Louis-Marin de l’Académie des sciences morales et politiques, met en avant la puissance des convictions personnelles face à la pression collective, elle propose une réflexion sur la mémoire et le devoir de transmission des leçons historiques.

« Fragments inédits, de Diogène de Sinope » (2014, Autrement), est une exploration des pensées cyniques et des transmissions culturelles de Diogène, marquant son intérêt pour la philosophie antique et ses implications modernes.

Adeline Baldacchino a apporté une contribution littéraire riche et multidimensionnelle, mêlant poésie, essais, roman et biographie. Son œuvre, imprégnée de philosophie, de réflexion sociale et d’une sensibilité poétique exceptionnelle, se distingue par son exploration des thèmes universels tels que la lumière et l’obscurité, l’engagement humaniste, la mémoire collective et la quête de sens.

Le Matin d’Algérie : Votre parcours littéraire est très diversifié. Qu’est-ce qui vous a poussé à explorer autant de genres différents, de la poésie aux essais en passant par le roman et la biographie ?

Adeline Baldacchino : La curiosité sans aucun doute, un élan naturel vers des formes de langage complémentaires, chacune attachée à éclairer d’une manière différente notre rapport au monde. La poésie est ma « langue maternelle », celle de l’émotion, de l’exploration sensible du temps qui passe. Les essais correspondent à une « langue construite » par les études, le travail, la réflexion philosophique, une langue qui s’efforce de penser avant de traduire un état du corps.

Le roman est quant à lui la voix de l’empathie universelle, une manière de se mettre à la place des autres et donc aussi de chercher les fondements de la morale, de comprendre ce qui fabrique des valeurs partagées. La biographie enfin est une quête de soi dans le miroir des autres : de ce que l’on n’a pas su ou pas voulu être, de ce que l’on veut ou ne veut pas devenir, de ceux qui, nous ayant précédé, nous promettent que d’autres nous succéderont. Une façon de jouer avec l’immortalité des autres pour supporter notre destin de mortels, tout en réfléchissant à ce que l’on peut faire d’une vie.

Mais j’aime aussi écrire des articles, de longs portraits, répondre par des textes de commande à des questions, bref, utiliser tous les registres pour tourner autour du même « infracassable noyau de nuit » (André Breton) qui nous habite et nous hante, mais nous met en mouvement, aussi, puisque c’est de la lutte contre l’absurde que peut naître le sentiment océanique de la joie.

Le Matin d’Algérie : Dans votre essai « Notre insatiable désir de magie », vous plaidez pour réenchanter le monde politique. Quels sont, selon vous, les premiers pas concrets à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif ?

Adeline Baldacchino : Je n’oppose pas la magie comme utopie au pragmatisme comme visée concrète. Je considère au contraire que l’horizon du pragmatisme le plus concret réside dans l’utopie, c’est-à-dire dans l’imaginaire le plus net possible de ce qui serait désirable pour une société. Il s’agit donc de recréer sans cesse des espaces propices à l’accueil d’une rêverie de l’horizon, puis de construire les ponts, les chemins, les cartes mentales et finalement les programmes qui permettent un jour de rallier cet horizon.

Concrètement : multiplier les espaces de dialogue réel entre chercheurs, artistes, intellectuels et monde politique et administratif, fondés sur une estime et une confiance mutuelle. Il y a des conditions pour que cela ne soit pas un vœu pieux : d’abord modifier de fond en comble les parcours de formation des hauts fonctionnaires et responsables politiques pour y renforcer la place de l’imagination, de la création, de l’humilité, sans lesquelles il n’y a ni innovation, ni solidarité, ni audace. Redonner ses lettres de noblesse au goût de changer le monde, qui n’est pas seulement un mantra, laisser croire et prouver qu’il y a toujours des alternatives : d’autres manières de voir et de faire, ce que j’appelle la bonne magie, qui doit être exotérique, c’est-à-dire transparente et partageable (révélons nos « trucs ») par opposition à une magie noire fondée sur l’ésotérisme (le culte du secret, l’élitisme et la manipulation).

Je veux de la magie pour tous comme je crois à la poésie pour tous. Autre condition des plus concrètes : rouvrir le débat constitutionnel – en révisant complètement notre conception du pouvoir, aujourd’hui beaucoup trop centralisé entre les mains d’un monarque-président alors qu’il devrait être dispersé, neutralisé, réparti par des mécanismes de collégialité et de contre-pouvoirs ; en explorant les vertus du fédéralisme politique, profondément lié à l’histoire de la pensée anarchiste qui me passionne ; et en démultipliant, cela va de pair, les processus d’implication citoyenne dans tous les sujets qui relèvent de notre vie en commun : renforcer les tirages au sort, rendre les mandats électifs non renouvelables, fonder l’essentiel de nos choix sur un principe de subsidiarité (la responsabilité d’une action doit revenir aux personnes concernées par cette action). Il s’agit donc de rendre tout son sens à la démocratie en allant chercher du côté de l’autonomie – c’est tout l’intérêt de la pensée d’un Cornelius Castoriadis qui, aux côtés de Raoul Vaneigem et de David Graeber, constitue ma « sainte trinité » de philosophes politiques trop souvent passés sous le radar…

Le Matin d’Algérie : Vos poèmes comme « 33 poèmes composés dans le noir » mettent souvent en avant les contrastes entre la lumière et l’obscurité. Que représentent ces oppositions dans votre écriture et dans votre vision du monde ?

Adeline Baldacchino : Je n’y avais pas pensé de cette manière mais c’est absolument vrai, et je me demande s’il ne faut pas aller chercher une réponse, plus ou moins inconsciente, du côté de mes origines iraniennes : j’ai beaucoup travaillé en particulier sur le zoroastrisme, qui a précédé les trois grandes religions monothéistes mais qui a surtout inventé d’une certaine manière le dieu unique, Ahura Mazda, tout en l’opposant sans cesse à Ahriman, esprit du mal. Il y a là quelque chose d’un dualisme primitif qui irrigue aussi tout l’imaginaire littéraire, jusque dans la fantasy dont je me nourris (je pense en particulier à Tolkien) et qui reflète au fond cette éternel étonnement devant la possibilité du pire.

La même question revient toujours : comment, dans un monde si beau, sommes-nous collectivement amenés à susciter tant de malheur par nos actions – ou notre inaction ? Pourquoi la guerre, la cruauté, la torture, où pourraient régner la paix, la douceur, la caresse ? Evidemment, il y a une réponse ethno et éthologique – nous sommes des animaux à l’instinct carnassier, dominateur, avide de conquêtes et de territoires nouveaux à piller. Mais on a pourtant appris il y a un moment qu’ « un homme, ça s’empêche » (Camus). Et pourtant, l’on ne sait pas s’empêcher. Et le mystère qui m’obsède encore plus, car il me terrifie, c’est que la culture elle-même n’empêche rien : c’est du cœur des civilisations les plus avancées intellectuellement aussi bien qu’économiquement que resurgit toujours la barbarie. Je ne m’en remets pas.

C’est donc à l’intérieur de la nuit qu’il faut fouiller pour en ressortir avec l’espoir d’une étincelle, et quand brûle une flamme de joie, a contrario, n’oublier jamais qu’elle se consumera. Lumières et obscurité, ferveur et stupeur, espérance et désespoir n’en finissent pas de nous balloter à la manière de ces balanciers à bascule montés sur ressorts. La vie est une aire de jeux, on s’y fait forcément mal un jour ou l’autre ; et pourtant, on en redemande. C’est ce paradoxe qui m’intéresse.

Le Matin d’Algérie : Avec des œuvres comme « Celui qui disait non », vous revisitez l’Histoire à travers des récits individuels. Que vous inspire la mémoire collective dans l’écriture de tels récits ?

Adeline Baldacchino : J’aime redécouvrir l’Histoire à travers des destins individuels qu’on dit à tort « marginaux ». Une de mes plus grandes admirations littéraires concerne le roman de Michel Ragon consacré aux grandes figures de l’anarchisme, La mémoire des vaincus, ou encore, de Gore Vidal, Création, qui raconte l’Antiquité comme nul autre. Les romans historiques me semblent fondamentaux pour la construction d’une mémoire collective, c’est-à-dire aussi d’un avenir commun : ils sont source d’inspiration, manière d’exorciser ou de conjurer le passé en le relisant, le réinterprétant, le rejouant.

Raconter, c’est à la fois recommencer et, par d’infimes variations, réinventer sans cesse. J’aime cette injonction du Montaigne croate, Petar Hektorovic, qui avait fait graver sur les murs de sa maison de Hvar cette devise en fait tirée de l’Ecclésiaste, un livre de la Bible – Memorare novissima. Se souvenir de ce qui viendra. C’est-à-dire se souvenir, pour qu’autre chose (novissima, de l’infiniment nouveau) advienne, et voici la boucle de la magie refermée sur elle-même. Raison pour laquelle, aussi, la naissance en tant qu’évènement me fascine, comme d’ailleurs elle fascinait Hannah Arendt – c’est l’avènement de quelque chose, ou de quelqu’un, qui s’en vient changer totalement la donne, tout en en héritant forcément.

Comment resurgir de nos cendres, se faire phénix, fabriquer du désirable avec, sur nos épaules, tout le fardeau mortel de l’indésirable ? Il me semble que, dans cette histoire comme dans celle d’August Landmesser d’ailleurs, mon homme-qui-disait-non, la réponse est presque toujours la même : l’amour. C’est en son nom qu’on résiste, qu’on survit, qu’on vieillit, qu’on transmet, qu’on demeure. D’un être ou d’une idée, d’un enfant et de la liberté, peu importe au fond. En son nom seulement, on s’aperçoit un jour qu’on n’avait rien compris à la vie tant qu’on la croyait mue par quoi que ce soit d’autre.

Même la vengeance est trop souvent une histoire d’amour – qui a mal tourné, certes. Tant qu’on n’a pas compris cela, même pour le contester ou le récuser, on s’interdit de comprendre comment fonctionne le moteur même de notre existence, cette mécanique du désir et du manque par laquelle nous sommes presque magnétiquement, inéluctablement, mus. Les meilleurs romans mettent à nu les ressorts répétitifs et toujours surprenants de ces trajectoires par lesquelles la vie de l’individu entre en collision, j’allais dire collusion, avec la grande Histoire de de l’humanité.

Le Matin d’Algérie : Votre biographie poétique de Max-Pol Fouchet, « Le Feu la Flamme », est une œuvre empreinte d’admiration et de réflexion. Quels éléments de la vie de Max-Pol Fouchet résonnent particulièrement avec votre propre parcours ?

Adeline Baldacchino : Je ne sais pas si l’on peut dire que nos parcours résonnent, mais ce livre fait clairement partie de ceux que j’ai écrits pour exorciser – plusieurs choses, à vrai dire : la peine d’un amour disparu, la peur de passer à côté d’une œuvre, la crainte d’être dans l’incapacité de concilier le goût de l’action, des êtres et des idées. Max-Pol m’a permis de regarder en face l’abîme, et de danser sur sa margelle. Je l’ai aimé sans le connaître ou en le connaissant mieux que si je l’avais connu véritablement ; j’ai dit à son fantôme qu’il avait eu la vie qu’il rêvait d’avoir alors même qu’il était persuadé de vouloir celle de Camus ; je me suis ainsi expliqué à moi-même qu’il faut construire son destin en embrassant les cahots de l’Histoire plutôt qu’en regrettant toutes les routes que l’on n’a pas su emprunter. C’est le touche-à-tout que rien ne comblait qui m’a touchée et c’est finalement le poète épuré de Demeure le secret qui m’aura sauvée, comme plus tard, à un autre moment de deuil, ce fut la lecture de Christian Bobin qui me rendit goût à la vie.

J’ai confiance dans le pouvoir salvateur des œuvres, et celle de Max-Pol, par sa diversité, son élan d’ogre affamé de poésie, de philosophie, de musique, de peinture, d’archéologie, est exemplaire à cet égard : elle donne envie de (re)vivre pour apprendre. Et puis, ce fut à la fois un créateur et un passeur, témoin, critique, maître ès admiration, et cela m’importe aussi, de vivre littérairement selon ces deux registres, celui de la création d’une œuvre propre et celui du partage passionné des œuvres que l’on aime.

Le Matin d’Algérie : Vous parlez souvent d’imaginaire, de poésie et de lumière comme moteurs essentiels pour mieux comprendre et changer le monde. Comment voyez-vous l’avenir de la littérature dans ce rôle de transformation ?

Adeline Baldacchino : Il est probable que je surestime ce rôle, par un biais que je ne saurais ignorer : la littérature ayant sauvé mon monde, j’ai tendance à penser qu’elle peut sauver le monde, « si rien ne le sauve » comme dit le poète Jean-Pierre Siméon. Toutefois, dans mes moments de lucidité forcée, je suis moins optimiste et je vois venir l’effacement de l’objet livre, futur délire de collectionneur bibliophile ; voire du contenu des livres qui sera profondément transformé par l’apparition de l’IA, capable d’en générer, peut-être de très bons, des centaines par minute. Or, que sera une littérature sans rareté, sans singularité, sans surgissement stellaire, improbable et par là-même miraculeux ? Comment définir le génie s’il sort d’une machine ? Et où placer la ligne de démarcation entre ce qui vaut et ne vaut pas d’être lu, relu, médité ? Je suis d’autant plus curieuse de savoir ce que deviendra la littérature que je suis plutôt technophile, et enthousiaste devant les possibilités nouvelles, apparemment infinies, que nous offre l’IA ; mais j’avance totalement à l’aveugle sur ce terrain pour l’instant, sans aucune certitude préconçue sur le sujet.

Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?

Adeline Baldacchino : J’en ai toujours tant que le vrai problème est celui de la priorité à accorder à l’un ou l’autre. Disons qu’en ce moment, je travaille vraiment sur deux grands projets romanesques (une trilogie de fantasy et un roman sur le croisement des trajectoires individuelles, de la mythologie iranienne et de la grande Histoire), deux recueils de poésie, un essai plus politique. Il faut ajouter à cela une liste sans cesse croissante d’idées, de destins à raconter, de formes à explorer. Et la somme que j’aimerais un jour finaliser, un livre autour des rapports entre poésie et politique. Si, de cet inventaire, je tire quelques vrais beaux livres, je serai déjà heureuse d’avoir accompli ce chemin. Mon angoisse est d’avoir bien plus de désirs d’écriture que de temps pour les réaliser, comme d’autres ont l’angoisse des piles à lire. Moi, c’est la hauteur de l’invisible pile à écrire qui me taraude la nuit !

Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?

Adeline Baldacchino : Je préfère penser que les derniers mots d’un soir sont les premiers d’un autre matin.

Entretien réalisé par Brahim Saci

Mercredi 30 avril 2025

lematindalgerie.com

……………………………………………………………………………..

Cécile Palusinski : « La nature nous enseigne la lenteur »

Cécile Palusinski, auteure, éditrice et présidente de l’association La Plume de paon, se consacre à la promotion du livre audio et de nouvelles formes de narration, elle est reconnue pour son influence dans les domaines de la littérature et de projets artistiques novateurs.

Parmi ses publications marquantes figure Pages d’arbres, un recueil de poésies illustrées publié en 2021 par le Centre de créations pour l’enfance, où elle célèbre avec une grande sensibilité la force et la symbolique des arbres.

Cécile Palusinski est l’initiatrice de projets transmédia tels que Arbres Mondes et Nord Sud.

Ces projets repoussent les limites du récit classique en introduisant de nouvelles dimensions interactives et immersives.

Son dernier ouvrage, Socotra : Des dragonniers et des hommes, publié le 16 novembre 2023 par Melrakki, explore avec Benoît Palusinski la majesté des dragonniers de l’île de Socotra. À travers des textes poétiques traduits en trois langues (français, arabe, anglais) et des photographies en noir et blanc saisissantes, ce livre allie réflexion culturelle et préservation écologique. Préfacé par Michel et Vincent Munier, figures emblématiques de la photographie, il constitue un hommage vibrant à l’histoire et à la nature.

En combinant art et technologie, Cécile Palusinski s’affirme comme une artiste multidimensionnelle. Avec Pages d’arbres, elle propose une immersion visuelle et poétique. Avec Socotra, elle sensibilise à la richesse du patrimoine naturel et culturel. Enfin, grâce à ses projets transmédia, elle repousse les frontières de la littérature traditionnelle, offrant des expériences où l’interactivité et la modernité se rejoignent.

En outre, son rôle de présidente de La Plume de Paon illustre son engagement en faveur d’une littérature accessible à tous. En mettant en lumière le potentiel du livre audio, elle contribue à ouvrir la littérature à des publics diversifiés, comme les malvoyants ou ceux souffrant de troubles de lecture. Cet engagement inclusif reflète sa volonté de démocratiser l’art et la culture.

L’œuvre et les projets de Cécile Palusinski, en constante évolution, incarnent une synthèse entre tradition et modernité. À travers des créations variées, elle célèbre la poésie, l’écologie et l’innovation, tout en sensibilisant ses lecteurs et spectateurs à la richesse des récits enracinés dans la mémoire humaine et la nature. En mêlant mots, images et sons, elle propose une vision artistique qui embrasse à la fois l’émotion, la technologie et la transmission culturelle.

Cécile Palusinski donne une nouvelle dimension à la littérature contemporaine, en l’enrichissant. Sa contribution transcende les formats traditionnels et les frontières culturelles, et elle inspire de nouvelles manières de penser et de partager les récits. Ses travaux, aussi bien littéraires que technologiques, laissent une empreinte durable dans le monde de la création.

Le Matin d’Algérie : Vous êtes à la croisée de la poésie, de la technologie et de l’engagement écologique. Comment ces dimensions s’entrelacent-elles dans votre processus créatif ?

Cécile Palusinski : La nature nous enseigne la lenteur, elle nous invite à prendre le temps d’exister pleinement dans un monde qui semble parfois nous échapper, avec la sensation d’accélération du temps induite par les usages numériques. Mon processus créatif est profondément marqué par la rencontre entre ces deux temporalités qui semblent a priori opposées : le temps long de la nature, celui de la contemplation, de l’observation silencieuse et patiente des cycles naturels, et le temps accéléré des technologies. En tant que poète, je m’efforce, dans mes œuvres, d’explorer cette tension. Dans mon projet Arbres-Mondes, par exemple, créé en collaboration avec l’artiste Elsa Mroziewicz, le temps de l’interaction numérique permet une immersion presque instantanée dans la nature, tout en donnant à entendre des contenus sonores et musicaux qui requièrent une écoute longue et attentive. Ce contraste me fascine : comment faire en sorte que la technologie enrichisse notre perception du temps long de l’expérience contemplative qu’offre la nature ?

Le Matin d’Algérie : Votre dernier ouvrage, Socotra : Des dragonniers et des hommes, mêle texte poétique et photographie. Comment s’est déroulée cette collaboration avec Benoît Palusinski et pourquoi avoir choisi cette île méconnue comme sujet ?

Cécile Palusinski : Il y a 15 ans, une amie, Elsa, m’a envoyé la photographie d’un arbre, le dragonnier de Socotra, une merveille de la nature à la résine rouge connue sous le nom de « sang de dragon ». Avec la guerre au Yémen et la suspension des vols pour Socotra, il aura fallu que j’attende 10 ans pour pouvoir aller à la rencontre de cet arbre et de cet archipel exceptionnel, patrimoine naturel mondial de l’UNESCO. Une île où la poésie est omniprésente au quotidien : sur les moins de 100 000 habitants, bédouins et pêcheurs, qui peuplent l’île, il y a une association de plus de 100 poètes qui organise chaque année un festival sur ce petit morceau de terre qui semble se tenir à l’écart du tumulte du monde !

Quand ce projet de livre est né, après plusieurs voyages à Socotra, j’ai tout de suite pensé à mon frère photographe Benoît Palusinski qui porte un regard sensible et poétique sur la nature et dont je savais qu’il saurait, mieux que quiconque, saisir l’âme de Socotra. Nous avons exploré ensemble l’île, fascinés par ses paysages lunaires et ses arbres emblématiques, et les photographies en noir et blanc et la poésie se sont imposées pour capturer l’essence de cette île mystique, aux paysages irréels… Et je suis très reconnaissante d’avoir pu vivre cette aventure photographique et poétique avec mon frère, comme un retour à l’Essentiel…

Le Matin d’Algérie : Vous explorez des formats immersifs à travers des projets comme La forêt universelle ou Arbres Mondes. Qu’est-ce que ces narrations hybrides apportent de nouveau à l’expérience littéraire ?

Cécile Palusinski : Ces projets hybrides offrent une expérience sensorielle enrichie, où le texte, le son et l’image se rencontrent pour créer une immersion totale. Arbres-Mondes, par exemple, est un livre numérique interactif qui intègre des haïkus sonores, des illustrations animées et un arbre pop-up géant en réalité augmentée, invitant le spectateur à une exploration poétique et interactive de la nature. Ces formats permettent aussi de toucher un public plus large, notamment les jeunes générations, adeptes des nouvelles technologies, en rendant la littérature plus accessible.

J’aime aussi beaucoup cette idée de pouvoir faire dialoguer les différents champs de la création et de pouvoir penser des expériences de lecture non linéaires, où le lecteur vagabonde au cœur de l’œuvre et choisit son propre chemin… Cela résonne sûrement avec ce qui, pour moi, est fondamental : la liberté…

Le Matin d’Algérie : En tant que présidente de La Plume de Paon, vous militez pour le livre audio. Selon vous, en quoi ce format transforme-t-il notre rapport à la lecture et à la littérature ?

Cécile Palusinski : Le livre audio ravive la tradition ancienne de la narration orale, où les histoires étaient transmises de bouche à oreille. Cela nous ramène à une époque où l’acte de raconter était un art. Le narrateur devient un interprète du texte, un médiateur qui donne vie aux mots, transformant la lecture en une performance qui lie l’auditeur à l’histoire d’une manière singulière, à travers la voix d’un tiers. La lecture devient un acte d’écoute, un engagement différent avec le texte qui sollicite l’imagination autrement. Un bon lecteur peut amplifier l’impact émotionnel du texte, avec des variations de voix, de rythme, et de style. Cette dimension peut rendre le texte plus vivant, renforcer l’attachement émotionnel au récit. L’écoute d’un livre audio nécessite aussi un temps d’attention long et continu. Elle invite à ralentir, à prendre le temps de savourer chaque passage. Une invitation à renouer avec le temps long de la slow littérature…

Le Matin d’Algérie : Vous avez publié aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse. Qu’est-ce qui vous attire dans ces différents registres et comment abordez-vous l’écriture selon le public ?

Cécile Palusinski : Bien que j’écrive aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse, je n’aborde pas fondamentalement l’écriture de manière différente. Pour moi, il ne s’agit pas de simplifier le propos ou même le vocabulaire selon l’âge, mais plutôt de rendre l’histoire vivante et porteuse de sens. Je pense que les enfants comprennent beaucoup plus que ce que l’on imagine souvent, qu’ils sont capables de saisir les nuances et de comprendre des messages complexes.

J’aime l’idée que les livres se « livrent » peu à peu avec l’âge. Ce que l’on perçoit d’un livre à un moment donné, à un certain âge, n’est pas nécessairement ce que l’on en percevra des années plus tard. Un livre pour enfants peut offrir plusieurs niveaux de lecture et, à chaque étape de la vie, de nouvelles couches de compréhension et de réflexion. C’est ce rapport évolutif au texte que je trouve intéressant…

Le Matin d’Algérie : Quels sont les territoires artistiques ou thématiques que vous aimeriez encore explorer dans vos prochaines créations ?

Cécile Palusinski : Actuellement, je travaille sur une fresque sonore monumentale Villes flottantes, co-réalisée avec Elsa Mroziewicz, qui propose une vision poétique de villes flottantes imaginaires, tout en découvrant des solutions pour faire face aux enjeux climatiques. Ce projet s’inscrit dans la continuité de mes précédents projets qui questionnent le rapport que nous entretenons avec notre environnement. Par ailleurs, nous travaillons aussi avec Elsa Mroziewicz à un projet autour des oiseaux, où nous créerons une fresque brodée sonore en réalité augmentée. Ce projet permettra de tisser des liens entre des techniques artisanales traditionnelles, qui s’inscrivent une fois encore dans un temps long, et les technologies numériques.

Dans un futur proche, j’aimerais aussi explorer davantage la captation sonore des « voix de la nature ». Mon objectif est d’enrichir les poésies sonores avec ces sons enregistrés dans des environnements naturels pour offrir une expérience plus immersive encore. J’ai eu la chance de suivre une formation avec Marc Namblard, un expert dans ce domaine, et cela a renforcé mon désir de continuer à explorer cette dimension dans mes prochains projets.

Le Matin d’Algérie : un dernier mot peut-être ?

Cécile Palusinski : Prenons le temps…

Entretien réalisé par Brahim Saci

lematindalgerie.com

Lundi 28 avril 2025

………………………………………………

Hamsi Boubeker : « L’âme kabyle parle à l’âme humaine, sans frontières»

Hamsi Boubeker est un artiste pluridisciplinaire d’origine kabyle, né à Bejaïa, en Algérie. Installé en Belgique depuis 1979, peintre, musicien, conteur et écrivain, il s’impose comme une figure artistique internationale, tout en restant profondément enraciné dans la culture berbère. Son œuvre rend hommage à ses origines kabyles et cherche à faire vivre et rayonner un patrimoine ancestral à travers une démarche contemporaine.

Hamsi Boubeker développe une approche artistique riche, sa peinture, souvent inspirée des motifs traditionnels kabyles que l’on retrouve dans les tapis, poteries, transforme ces symboles en langages visuels modernes. À travers ses œuvres, il célèbre la vie quotidienne en Kabylie, les paysages de son enfance, les gestes du quotidien, tout en mettant en valeur le rôle central des femmes dans la transmission culturelle.

Hamsi Boubeker qualifie son style d’« art de l’émerveillement ». Il ne s’agit pas simplement de représenter, mais de transmettre une émotion, une vision poétique. Ses œuvres ont été présentées dans des institutions prestigieuses comme l’Institut du Monde Arabe à Paris ou le Parlement Européen de Strasbourg. Il fait découvrir au monde la richesse de la culture kabyle, tout en agissant comme un passeur de mémoire, d’un patrimoine souvent méconnu.

Hamsi Boubeker est un homme engagé, il participe à des projets humanitaires, notamment avec l’UNICEF, il considère l’art comme un outil pour rassembler, pour éduquer, pour semer des graines d’humanité.

En valorisant les savoirs artisanaux et les symboles hérités des femmes kabyles, il rappelle l’importance de la mémoire collective et des traditions vivantes. Son travail contribue à renforcer les liens entre les générations et à faire dialoguer les cultures dans un monde en constante mutation.

Reconnu pour son apport culturel et artistique, il est fait Officier de l’Ordre de la Couronne en Belgique en 2009. Cette distinction salue non seulement son talent, mais aussi son engagement en faveur du dialogue interculturel, de la paix et de la transmission.

Le 31 mai 2023, Hamsi Boubeker a offert au pape François une œuvre intitulée « La Paix fraternelle », réalisée à partir de l’empreinte de la main du pape, un geste inédit. Cette œuvre, symbolisant la paix, le dialogue et l’unité des peuples, montre une main libérant une colombe portant un rameau d’olivier. Elle s’inscrit dans le projet « Les Mains de l’Espoir », qui rassemble des empreintes de personnalités engagées pour la paix.

Hamsi Boubeker n’est pas simplement un artiste. Il est un bâtisseur de ponts entre passé et présent, entre l’intime et l’universel. Son œuvre, accessible et profondément ancrée, nous invite à l’émerveillement, à la découverte et à la réflexion.

Artiste complet, Hamsi Boubeker navigue donc entre peinture, musique, conte et engagement humaniste. Son œuvre, à la fois profondément ancrée dans la culture kabyle et ouverte sur le monde, touche par sa richesse symbolique et son message universel de paix.

Cette interview explore les racines de son inspiration, la portée de son art, ainsi que son rôle de passeur entre les cultures et les générations.

Le Matin d’Algérie : Votre œuvre est profondément enracinée dans la culture kabyle, comment réussissez-vous à la faire dialoguer avec des publics internationaux ?

Hamsi Boubeker : Mon œuvre est un pont. Elle puise son énergie dans la culture kabyle, avec sa richesse, sa symbolique et son humanité, mais elle parle une langue universelle : celle de la couleur, de la lumière et des émotions. Lorsque je crée, je ne cherche pas à “traduire” ma culture, je l’offre telle qu’elle est, avec authenticité et générosité. C’est ce respect pour mes racines, combiné à une vision profondément humaniste, qui touche les publics d’ailleurs. L’âme kabyle parle à l’âme humaine, sans frontières.

Le Matin d’Algérie : Vous parlez souvent de « l’art de l’émerveillement », que signifie pour vous cette expression ?

Hamsi Boubeker : L’art de l’émerveillement, c’est garder vivant ce regard d’enfant capable de s’étonner devant la beauté du monde, même dans les choses les plus simples. C’est une manière de résister à la dureté de la vie en cultivant l’espoir, la poésie et la lumière intérieure. À travers mes œuvres, je cherche à éveiller ce souffle d’émerveillement en chacun, car il est pour moi le premier pas vers la paix, le respect et la fraternité entre les êtres.

Le Matin d’Algérie : Qu’avez-vous ressenti en offrant votre œuvre « La Paix fraternelle » au pape François ?

Hamsi Boubeker : Ce fut un moment de profonde émotion. Le rencontrer au Vatican pour lui offrir l’œuvre que j’ai réalisée à partir du calque de sa main, La Paix Fraternelle, c’était déposer entre ses mains un message de paix et de fraternité entre les peuples. J’ai ressenti une grande humilité, mais aussi une immense joie, car à travers cet acte symbolique, je portais la voix de tous ceux qui croient que l’art peut être un chemin de dialogue et de paix. Cette rencontre restera pour moi l’un des moments les plus lumineux de mon parcours.

Paix à son âme, il restera pour l’humanité entière un homme de bonté, de dialogue et d’espérance.

Le Matin d’Algérie : Comment votre parcours personnel entre l’Algérie et la Belgique influence-t-il votre création ?

Hamsi Boubeker : Mon parcours entre l’Algérie et la Belgique est comme un tissage entre deux rives. L’Algérie est ma source : elle nourrit mon imaginaire avec ses couleurs, ses traditions, sa terre. La Belgique, elle, m’a offert l’espace pour faire éclore cette richesse intérieure et la partager avec d’autres cultures. Ce double enracinement m’a appris à être un passeur, à rester fidèle à mon identité tout en l’ouvrant au monde. Chaque œuvre que je crée porte en elle cette traversée : un hommage aux racines et une invitation au voyage.

Le Matin d’Algérie : Vous travaillez souvent avec des enfants et des jeunes, pourquoi cet engagement vous tient-il tant à cœur ?

Hamsi Boubeker : Travailler avec les enfants et les jeunes, c’est semer des graines d’espérance. Ils portent en eux une pureté, une capacité d’émerveillement et de création que le monde adulte oublie parfois. Leur transmettre l’amour de l’art, c’est leur donner une clé pour rêver, pour s’exprimer, pour construire un monde plus beau. C’est aussi un devoir de mémoire : à travers eux, les cultures, les valeurs de paix, de respect et de fraternité peuvent continuer à vivre et à grandir. C’est un engagement qui donne du sens à toute ma démarche.

Le Matin d’Algérie : Quels messages espérez-vous que votre art transmette aux générations futures ?

Hamsi Boubeker : À travers mon art, j’espère transmettre aux générations futures un message de lumière, de dignité et d’ouverture. Leur dire que nos racines sont des forces, que la beauté est un langage universel, et que le respect de l’autre est la clé de la paix. J’aimerais qu’ils retiennent que l’émerveillement, la tendresse et la création sont des chemins possibles pour rester debout dans un monde souvent tourmenté. Mon vœu est que mon art continue à semer de la joie, de l’espoir et du lien entre les êtres.

Le Matin d’Algérie : La musique et le chant occupent aussi une place importante dans votre parcours : en quoi complètent-ils ou prolongent-ils votre travail de peintre ?

Hamsi Boubeker : Pour moi, la peinture, la musique et le chant sont les battements d’un même cœur. Ils naissent tous du même besoin de transmettre des émotions, de relier les êtres humains à travers la beauté et l’harmonie. La musique et le chant prolongent mes couleurs sur un autre plan : ils rendent audible ce que mes peintures racontent en silence. Ils permettent d’atteindre l’âme autrement, avec d’autres vibrations, d’autres lumières. Ensemble, ils tissent une seule et même quête : celle de l’émerveillement, de la mémoire et de la fraternité.

Le Matin d’Algérie : Pensez-vous que des artistes comme vous, ayant trouvé une reconnaissance à l’étranger, peuvent jouer un rôle dans l’émancipation de la société algérienne ?

Hamsi Boubeker : Je le crois profondément. Chaque artiste qui porte haut sa culture au-delà des frontières devient un témoin vivant de sa richesse et de sa vitalité. Cette reconnaissance ne doit pas être une fin en soi, mais un levier pour inspirer, pour ouvrir des chemins, pour montrer que l’émancipation passe par la création, par la transmission de la beauté et de la dignité. Si mon parcours peut donner envie à d’autres de croire en leurs rêves, de se battre pour l’art, la liberté et la lumière, alors j’aurai humblement contribué à faire avancer notre société.

Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?

Hamsi Boubeker : Oui, l’aventure continue ! Je travaille actuellement sur plusieurs projets qui me tiennent à cœur. À très court terme, une exposition intitulée Contes de mon enfance, en collaboration avec Chafiaa Khemsi, se tiendra du 5 au 25 mai 2025 au Bip Josse à Bruxelles, et réunira mes œuvres inspirées de l’univers des contes. Ensuite, je prépare une grande exposition rétrospective de l’ensemble de mon parcours artistique, qui sera présentée dans un lieu prestigieux, le B3 de la ville de Liège, de juin à septembre 2025.

Mais le projet le plus fascinant est celui de la nouvelle illustration de la future station de tram Lemonnier à Bruxelles : une station dédiée à la paix et unique au monde. Les œuvres qui orneront les murs de la station ont été réalisées à partir de calques de mains et de messages de paix de célébrités mondiales, ainsi que de personnalités du monde artistique, humanitaire, sportif, spirituel, sans oublier des anonymes qui ont œuvré pour les droits humains. Khaled Ben Tounes et Hassiba Boulmerka font partie de ces personnalités que j’ai choisies.

La réalisation de ce grand chantier est en cours.

En parallèle, je poursuis la création de livres d’art, de projets destinés aux enfants, et de nouvelles œuvres.

Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?

Hamsi Boubeker : Mon dernier mot sera un mot de cœur : gardons vivante la flamme de l’émerveillement, restons fidèles à nos racines tout en tendant la main au monde. L’art, la culture et la fraternité sont des chemins puissants pour construire un avenir plus lumineux. À travers chaque geste de création, nous pouvons semer des graines d’espoir.

Je souhaite aussi que la télévision algérienne soit plus présente à l’étranger pour mieux faire connaître ses artistes, non seulement auprès des Algériens établis ailleurs, mais aussi auprès de ceux qui vivent en Algérie, afin de renforcer ce lien vital entre la culture d’origine et son rayonnement dans le monde.

Entretien réalisé par Brahim Saci

Dimanche 27 avril 2025

lematindalgerie.com

…………………………………………………….

Chevallier et Laspalès : une séparation qui laisse le public dans l’incompréhension

.png)

Philippe Chevallier est un humoriste, acteur et photographe français, né à Redon, en Ille-et-Vilaine. Sa carrière a été marquée par son duo comique avec Régis Laspalès, formé en 1981. Ensemble, ils ont conquis le public avec des sketches mémorables tels que Le train pour Pau et des spectacles comme C’est vous qui voyez ! Leur style humoristique, sur des caricatures du quotidien, a fait d’eux des figures incontournables de la scène française.

Cependant, après 33 ans de collaboration, le duo s’est séparé en 2016. Cette décision a surpris leurs fans. Selon Philippe Chevallier, Régis Laspalès souhaitait se consacrer au cinéma en solo, ce qui a marqué la fin de leur partenariat. Chevallier a exprimé une certaine tristesse face à cette séparation, mais il a également vu cela comme une opportunité de renouer avec ses aspirations personnelles.

Depuis, Philippe Chevallier a poursuivi sa carrière en solo, explorant de nouveaux horizons artistiques. Son dernier spectacle, Mozart au Paradis, est une œuvre originale mêlant musique et théâtre. Dans ce concert-lecture, il incarne un personnage désabusé qui découvre la joie et la lumière à travers la musique de Mozart. Accompagné par des musiciens talentueux, il interprète des œuvres emblématiques du compositeur, telles que, Une petite musique de nuit et La Marche Turque.

Son nouveau spectacle Mozart au Paradis, est une célébration de la beauté et de la grandeur de Mozart, offrant au public une expérience à la fois poétique et musicale.

Ce spectacle explore plusieurs thèmes principaux, inspiré par les écrits de Fabrice Hadjadj, mêlant musique, philosophie et spiritualité, le spectacle met en lumière une joie profonde et bouleversante, souvent associée à la musique de Mozart. Une joie décrite comme une préfiguration de la félicité céleste, la beauté et la grâce, à travers les œuvres emblématiques de Mozart, telles que, Une petite musique de nuit ou La Marche Turque, le spectacle célèbre la beauté intemporelle de sa musique, perçue comme un écho de la création divine.

Ce spectacle explore également les thèmes de la spiritualité et le salut, en établissant un lien entre la musique de Mozart et une quête spirituelle, suggérant que ses compositions incarnent une forme de grâce divine et une ouverture vers le paradis.

Philippe Chevallier, avec son talent d’humoriste, apporte une légèreté et une espièglerie qui rendent ces thèmes profonds accessibles à tous, brisant les barrières souvent associées à la musique classique.

En incarnant un personnage désabusé qui redécouvre la joie à travers Mozart, le spectacle invite à réfléchir sur la capacité de l’art à transformer et à élever l’âme humaine.

Un mélange unique de musique, de poésie et de philosophie qui fait de Mozart au Paradis une expérience à la fois intellectuelle et émotionnelle, célébrant la puissance de l’art pour toucher les cœurs et les esprits.

Le public a particulièrement apprécié la manière dont Philippe Chevallier a réussi à rendre accessible la musique classique de Mozart grâce à son approche humoristique et poétique. L’équilibre entre la profondeur des thèmes abordés, tels que la joie transcendante et la spiritualité, et la légèreté de son interprétation a été salué. Ce spectacle a attiré à la fois les amateurs de musique classique et ceux qui aiment l’humour, créant une expérience artistique unique et fédératrice.

Les critiques ont également noté la qualité de l’accompagnement musical. Les musiciens qui partagent la scène avec Chevallier ont su magnifier les œuvres de Mozart, leur donnant une intensité émotionnelle particulière. Le mélange entre textes philosophiques et musique classique a été perçu comme une célébration de la beauté et de l’art sous toutes ses formes.

Enfin, le spectacle a été reconnu pour son originalité et son caractère inspirant, permettant aux spectateurs de réfléchir sur le rôle de l’art dans la transformation intérieure et la recherche de sens.

Dans Mozart au Paradis, Philippe Chevallier est accompagné par les musiciens de l’Ensemble Bagatelle. Parmi eux, on retrouve Vincent Laissy au piano, qui est également le créateur du spectacle et responsable des arrangements musicaux. Il est rejoint par Lucile Dugué au violon et Aurore Alix au violoncelle.

Vincent Laissy, lauréat du Conservatoire de Paris, est un artiste accompli. En plus de son rôle dans Mozart au Paradis, il a composé des œuvres telles que Salve Regina et dirigé des productions musicales prestigieuses, notamment au Théâtre Traversière à Paris.

Philippe Chevallier continue de démontrer sa polyvalence et son amour pour l’art, que ce soit à travers l’humour, le théâtre ou la musique.

Le Matin d’Algérie : Vous êtes photographe, humoriste, comédien, qui est Philippe Chevalier ?

Philippe Chevallier : Si je savais vraiment qui je suis je serais le premier à en être informé en principe ! « Connais-toi toi-même » disait Socrate. J’avoue que je suis toujours en quête, l’écrivain franco-américain Julien Green disait : « Les grands événements sont intérieurs. » En réalité les événements nous portent sans que l’on ait vraiment son mot à dire et l’on essaie simplement d’agir personnellement en vue de notre bien-être ou tout au moins pour apaiser notre difficulté d’être.

Plus précisément, le rôle de l’humoriste et du comédien n’est pas éloigné de celui du photographe : le sens de l’observation au service de celui ou de ceux qui à leur tour nous observent afin de rentrer en relation, tout simplement.

Le Matin d’Algérie : Comment décririez-vous votre rencontre avec Régis Laspalès et la naissance de votre duo ?

Philippe Chevallier : Une rencontre au cours de théâtre, le cours Simon a suffi pour sceller d’abord une amitié et ensuite une envie d’écrire et de jouer ensemble : il y a chez nous une « complémentarité » qui était comme une évidence ! Nous avions ce que j’appelle un fond commun de placement : une éducation qui nous rapprochait dans notre attachement réciproque à ce que j’appellerais la pesanteur familiale.

Des parents très ouverts d’esprit mais attachés à certaines traditions qui pouvaient l’un et l’autre nous inhiber mais qui nous poussaient à en rire. Un exemple, la grand-mère de Regis lui tricotait des pulls qu’il n’osait pas porter en allant au lycée, idem pour moi avec ma chère mère. Nous étions les seuls adolescents au lycée, lui à Paris et moi à Nantes à porter des vêtements qui ne nous plaisaient pas forcément mais que l’on mettait quand même pour faire plaisir à grand-mère et à maman.

Croyez-moi, quand on se rencontre 10 ans après sur les bancs d’un cours de théâtre, ça crée des liens. Ensuite la complémentarité, un introverti et un extraverti, un taiseux et un bavard, on a joué pendant 35 ans le mythique duo de l’Auguste et du clown blanc.

Le Matin d’Algérie : Quel est le sketch ou spectacle qui vous tient le plus à cœur dans votre carrière avec Régis Laspalès ?

Philippe Chevallier : J’aime tous les sketches que nous avons écrits et joués ensemble, le plus populaire est sans doute celui du train pour Pau, mais il y a aussi celui du week-end chez les amis ou des patelins. Notre passage chez Philippe Bouvard, après avoir écrit un premier spectacle intitulé, Pas de fantaisie dans l’orangeade, nous a appris que lorsqu’on veut glisser sur le terrain de l’absurde il faut partir de la réalité afin de se faire comprendre. C’est seulement après que l’on peut amener le public où on veut.

Le Matin d’Algérie : Quels défis avez-vous rencontrés en tant que duo humoristique et comment les avez-vous surmontés ?

Philippe Chevallier : Le « défi » comme vous dites est permanent , il ne vient pas de l’extérieur, de telle ou telle circonstance mais plutôt de l’intérieur, j’en reviens à la phrase de Julien Green, il s’agit pour l’artiste qui écrit de travailler comme un artisan et de créer des choses qui lui plaisent avec l’espoir que cela plaira aussi au plus grand nombre. Mais l’on est soi-même son baromètre. Il y a le travail et aussi un état de grâce qui fait que, malgré vous, vous plaisez au public, c’est là qu’il faut être fidèle à soi-même et à ceux qui vous regardent.

Le Matin d’Algérie : Pourquoi avez-vous décidé de vous séparer en 2016, et comment cette décision a-t-elle impacté votre carrière ?

Philippe Chevallier : Notre séparation a malheureusement été unilatérale, elle est le fait de Regis et c’est un choix qu’il assume tout seul. Je le regrette profondément mais je n’y puis rien.

La raison profonde de cette décision, je ne la connais ni ne la comprends, Regis était désireux de faire du cinéma et c’est vrai que nous en avons fait assez peu, or il attribuait cette déficience de notoriété quant à l’image au fait que l’on nous associait en permanence, ce qui d’après lui était un handicap auprès des réalisateurs et producteurs, résultat, on est obligés de faire du théâtre chacun de notre côté, c’est une hypothèque sur notre popularité !

À chaque fois que je monte dans un taxi, le chauffeur, souvent algérien, marocain ou tunisien me dit à quel point nous sommes appréciés dans les pays du Maghreb et combien le public regrette de ne plus nous voir. Cela me touche beaucoup : nous sommes Régis et moi très « français » et de ce fait avons vocation à une sorte d’universalité ! Je dis ça évidemment en toute modestie et comme disent les juristes « toutes choses égales par ailleurs ! » L’universalisme de la rigolade, c’est extrêmement flatteur et c’est un immense compliment.

La décision de mon partenaire de casser le duo au prétexte qu’il ne trouvait pas complètement dans notre carrière la satisfaction désirée me fait penser à un nageur qui partirait du Havre pour aller à New York à la nage, arrivé épuisé devant la statue de la Liberté il se dit, c’est vraiment épuisant cette traversée, je retourne au Havre, quel gâchis !

Le Matin d’Algérie : En dehors de l’humour, vous êtes également photographe. Comment cette passion influence-t-elle votre créativité ?

Philippe Chevallier : La photographie a été pour moi une bulle d’air, un espace d’aération artistique qui me permettait de concrétiser, de rendre tangible un univers intérieur fantasmatique. Cette image de la femme que j’avais en tête devenait une réalité accessible à mon propre regard et à celui des autres. C’est là que je vois une différence essentielle entre la peinture et la photographie, la peinture est la translation de l’extérieur vers l’intérieur, c’est à dire la vision personnelle de l’artiste alors que la photo est une objectivisation de son univers intérieur, le parcours est inversé en quelque sorte.

Quant au mélange des genres il est difficile à pratiquer en France, contrairement aux pays anglo-saxons. En outre j’ai toujours pensé que l’érotisme et l’humour ne font pas toujours bon ménage ! Je serais donc un artiste bicéphale.

Le Matin d’Algérie : Mozart au paradis est votre nouveau spectacle, c’est un succès, Comment est né ce spectacle ?

Philippe Chevallier : Le spectacle Mozart au Paradis est une idée du pianiste Vincent Laissy. Quand il m’a sollicité pour illustrer le récital de son trio Bagatelle sur Mozart avec des textes du philosophe Fabrice Hadjadj, j’ai dit oui tout de suite. Je ne connaissais pas Fabrice Hadjadj mais le concept du spectacle m’a tout de suite emballé. Après avoir lu le texte, mon enthousiasme a redoublé.

Le texte est très beau et surtout surprenant par son écriture syncopée qui, à mes yeux, va à l’encontre de l’harmonie mozartienne telle qu’on peut communément l’entendre. Normal, puisque le philosophe nous explique sa « conversion » au grand compositeur qu’il considérait comme le fabricant d’une musique chichiteuse et gentillette, superficielle et artificielle avant d’en prendre la mesure profonde, mystique, religieuse et métaphysique.

C’est un bonheur de travailler avec des musiciens, ils sont tous les trois aussi légers et profonds que le grand Mozart dont la musique a bercé mon enfance puisque mes parents écoutaient beaucoup de musique dite classique.

Le Matin d’Algérie : Un mot sur votre collaboration avec Vincent Laissy et l’Ensemble Bagatelle ?

Philippe Chevallier : Notre entente est cordiale, c’est une ambiance de gaieté qui nous réunit, à laquelle se mêle une volonté affirmée de travail et de sérieux. J’ai l’habitude de travailler avec des comédiens, ces derniers sont souvent dilettantes et se prennent au sérieux, « Mes » musiciens » travaillent énormément et ont un esprit aérien !

Le Matin d’Algérie : Parlez-nous de la rencontre avec Fabrice Hadjadj ?

Philippe Chevallier : J’ai vu Fabrice trois fois, beaucoup de mes amis qui s’intéressent à la philosophie le connaissent ainsi que les catholiques pratiquants. Les échos à son sujet sont toujours élogieux et admiratifs, j’étais donc très impressionné la première fois que je l’ai rencontré et j’ai vu un homme d’une simplicité désarmante et d’une grande gentillesse, éloigné de toute pédanterie et sophistication démonstrative.

J’ai aussi eu l’occasion de rencontrer Fabrice avec une partie de sa famille, sa fille aînée et quatre autres enfants sur les dix qu’il a eus. Après j’ai rencontré son épouse lors d’un concert à Paris, ce qui frappe quand on le voit avec les siens, c’est ce sens de la famille, cette attention portée à chaque instant à tous les membres de la fratrie qui ne l’empêche pas de continuer à vivre sa vie d’intellectuel, de discuter en évoquant des problématiques théoriques tout en demandant à l’une de ses filles de donner le biberon au plus jeune. Il y a chez lui une osmose totale entre le pragmatisme des tâches liées à son devoir de père et la continuation de sa pensée philosophique. Ce qui, somme toute est très normal pour lui puisque ce catholique convaincu met en pratique quotidiennement sa foi religieuse en faisant de la famille un repère et un axe de pensée.

Le Matin d’Algérie : Quels sont vos projets actuels et futurs dans le domaine artistique ?

Philippe Chevallier : Je termine en ce moment une tournée dans toute la France avec Bernard Mabille pour une pièce de théâtre intitulée Le cake aux olives, et j’ai un projet en cours avec trois autres comédiens, L’Apollon de Bellac de Jean Giraudoux que nous allons présenter au festival d’été Les Bourbons qui a lieu chaque année dans l’Allier.

Et bien sûr Mozart au Paradis pendant tout le Festival off d’Avignon du 5 au 26 juillet. Il se pourrait aussi que cet automne nous puissions donner notre spectacle à Paris, mais pour l’instant, chut, on ne dit rien. Je devrais aussi également partir en tournée avec « Les Grands Ducs » à la rentrée. Cette pièce se joue actuellement au théâtre de Passy à Paris. C’est l’adaptation du film de Patrice Leconte au théâtre.

Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?

Philippe Chevallier : Puissent la musique, le théâtre et l’Art en général contribuer à faire régner sur notre planète un climat de sérénité et d’apaisement entre les peuples et les nations. Cela peut paraître naïf de formuler un tel souhait, que les hommes politiques, s’ils ne sont pas des artistes, soient inspirés en écoutant et en respectant la parole de ceux qui par leur imagination et leur créativité essaient d’établir un monde plus fraternel et ils verront que nous avons tous à y gagner !

Entretien réalisé par Brahim Saci

lematindalgerie.com

Lundi 21 avril 2025

……………………………………………………..

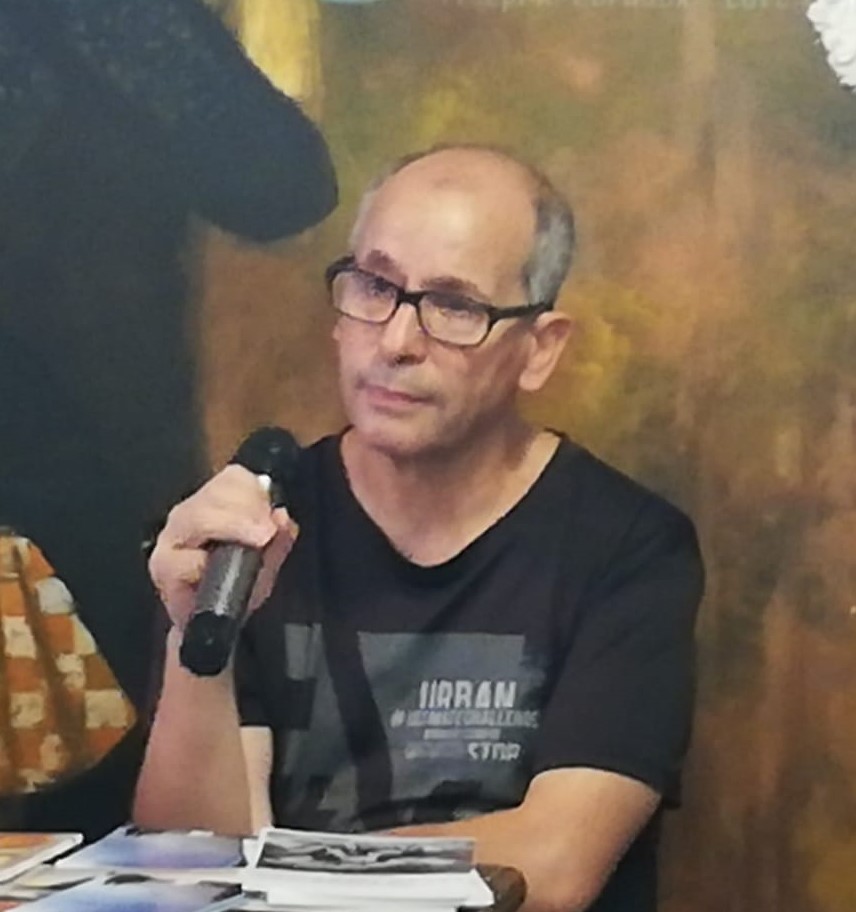

Kamel Mezani : préserver l’âme de la musique kabyle

Le chanteur kabyle Kamel Mezani. Photo DR

Kamel Mezani est un chanteur kabyle originaire de Tibecharine, un village niché dans les montagnes de Mizrana, en Kabylie, au nord de l’Algérie.

Artiste discret, le chanteur kabyle Kamel Mezani s’est imposé comme une voix authentique et profondément respectée de la culture amazighe. À travers ses chansons, il exprime les valeurs, les douleurs et les espoirs de la jeunesse kabyle, mettant en lumière la poésie de la langue et l’importance de la transmission de la mémoire collective.

Sa musique est une fusion élégante entre tradition et modernité. Elle puise dans les rythmes ancestraux et les mélodies kabyles tout en intégrant des arrangements contemporains, donnant à ses œuvres une intemporalité qui touche toutes les générations. Kamel Mezani réussit à préserver l’âme de la musique berbère tout en y insufflant une fraîcheur qui lui permet de résonner auprès des anciens comme des jeunes, notamment dans la diaspora.

Les textes de Kamel Mezani sont profondément poétiques et engagés. Ils explorent des thèmes universels comme l’amour, l’exil, l’identité ou encore la résistance culturelle. Chargées d’émotion et de réflexion, ses paroles font de ses chansons des récits à la fois intimes et collectifs. Il ne cherche pas seulement à divertir, il invite son auditoire à ressentir, réfléchir et se reconnecter à ses racines kabyles.

Kamel Mezani, un passeur de mémoire

Pour les Kabyles vivant loin de leur terre natale, ses chansons jouent un rôle fondamental. Elles tissent un lien précieux entre les générations et permettent de préserver une langue et une culture parfois en danger, tout en nourrissant un sentiment de fierté et d’appartenance. Kamel Mezani agit ainsi comme un passeur de mémoire, rapprochant les jeunes de la diaspora de leur héritage culturel tout en affirmant la richesse de l’identité amazighe.

Kamel Mezani est souvent associé à des figures emblématiques de la chanson kabyle telles que Hamidouche et Rahim, qu’il honore dans ses interprétations. Cette filiation musicale dépasse le cadre de l’art pour devenir un engagement profond en faveur de la langue, de l’identité et des droits culturels amazighs.

L’œuvre musicale de Kamel Mezani demeure essentielle dans la préservation de la culture kabyle. Par ses chansons, il contribue à sauvegarder la langue, les traditions et l’histoire de son peuple. Il joue un rôle de gardien culturel, reliant les générations à travers une musique profondément ancrée dans l’histoire de la Kabylie.

L’un des traits marquants de son art réside dans sa capacité à moderniser les structures musicales traditionnelles sans les altérer. Il intègre avec finesse des sonorités contemporaines, ou des arrangements modernes, tout en restant fidèle aux rythmes kabyles. Cette démarche lui permet de séduire un large public, des plus âgés aux plus jeunes, notamment ceux de la diaspora.

Pour les Kabyles établis à l’étranger, ses chansons constituent un pont culturel et émotionnel. Elles permettent de maintenir un lien vivant avec leurs origines, surtout pour les jeunes générations qui, souvent, n’ont pas grandi dans un environnement imprégné de la langue ou de la musique kabyle. L’apport de Kamel Mezani à cette diaspora est inestimable, il entretient le sentiment d’appartenance et ravive une identité souvent mise à l’épreuve par l’éloignement géographique et l’assimilation.

Défense des traditions

Kamel Mezani est également une figure d’inspiration pour les générations futures. En tant qu’héritier des grands noms de la musique kabyle, il incarne une continuité culturelle, mais aussi une capacité d’innovation. Son engagement pour la défense des traditions, allié à son sens de l’adaptation, fait de lui un modèle pour les jeunes artistes qui cherchent à conjuguer authenticité et modernité.

Il incarne aussi un rôle symbolique dans la défense de l’identité kabyle. À travers ses textes, il promeut un message de résistance culturelle face aux défis politiques et sociaux que connaît la Kabylie. Sa musique, bien au-delà du divertissement, devient un espace de prise de conscience, de dialogue et de réflexion sur les droits culturels amazighs.

L’apport de Kamel Mezani à la musique et à la culture kabyles reste fondamental. Il a su donner à son art une portée universelle, tout en renforçant l’attachement de son public à son identité, à sa langue et à sa mémoire collective. Son œuvre continue de faire vibrer, d’inspirer et de rassembler, bien au-delà des frontières de la Kabylie.

Brahim Saci

diasporadz.com

Le 25 avril 2025

……………………………………………..

Sadia Tabti : « Mes origines franco-algériennes sont une source inépuisable d’inspiration »

La Franco-algérienne Sadia Tabti se veut une passeuse des valeurs collectives et de mémoire. Photo DR

Sadia Tabti revient, dans cette interview, sur son parcours, ses origines franco-algériennes, ses inspirations et les valeurs qui façonnent son œuvre.

Sadia Tabti partage avec sensibilité son engagement pour la promotion du patrimoine algérien, soulignant l’importance de raconter des histoires enracinées dans les traditions pour en assurer la pérennité.

Elle aborde également son rapport à la littérature jeunesse, qu’elle considère comme un moyen puissant de transmettre des valeurs et de sensibiliser aux enjeux contemporains.

Un échange riche et captivant qui célèbre la mémoire, la poésie et le pouvoir de la transmission dans la construction d’un avenir respectueux de la diversité culturelle.

Entretien réalisé par Brahim Saci

Diasporadz : Votre écriture met en lumière la richesse de vos origines franco-algériennes. Comment cette double culture influence-t-elle vos récits ?